<股票配资网大全>2025 年高层聚焦内需,从备胎到主胎,定位发生历史性转正

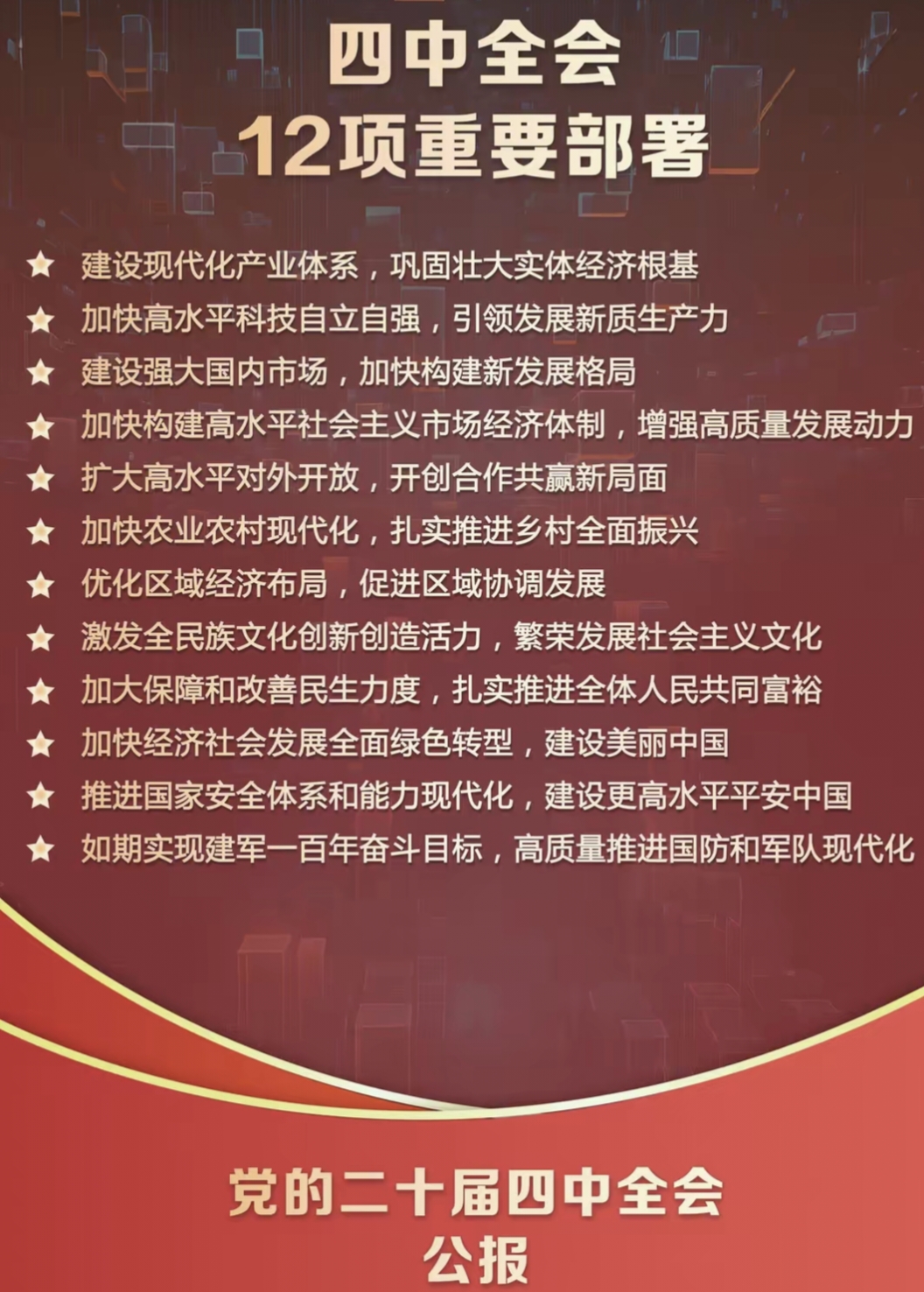

2025年10月23日,二十届四中全会公报把“坚决破除阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点”写进党的最高文件;

短短九天前,李强总理在专家座谈会上强调“持续用力扩大内需”。高层如此高密度、同频共振地聚焦内需,已不仅是宏观调控的“年度必选动作”,而是一场关于“中国未来增长到底靠什么”的认知革命——当外需的不确定性从“灰天鹅”变成“黑天鹅”,扩大内需不再是“缓冲垫”,而是“生命线”。

一、从“备胎”到“主胎”:内需定位的历史性转正

过去四十年,出口—投资双轮驱动的故事屡试不爽,消费更多扮演“压舱石”角色。但在“十五五”开局之际,外贸依存度仍超30%、全球供应链加速“去中国化”风险抬头的背景下,消费必须成为“发动机”。

四中全会把“惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合”写入公报,首次把“人”与“物”并列,意味着宏观政策逻辑从“先生产、后分配”转向“先分配、后生产”,从“GDP第一”转向“人的发展第一”。这一定位转正,是战略支点,也是预期锚点。

二、“投资于人”:消费率回升的“隐秘杠杆”

银河证券测算,我国公共消费率(政府在教育、医疗、社保等支出占GDP比重)比全球均值低2.3个百分点,每提升1个点可撬动居民私人消费1.6个百分点。数字背后,是“没钱花”与“不敢花”的双重掣肘:

——“没钱花”,源于劳动报酬占GDP比重连续20年低于50%;

——“不敢花”,源自居民医保实际报销比例仍不足60%,0—3岁托育供给缺口高达50%。

“投资于人”正是对症下药:财政把钱花在“人”身上,短期是公共消费,中期是人力资本,长期是生育率、劳动参与率和全要素生产率的同步回升。

一句话财政政策与货币政策都有挤出效应,今天的托育补贴、技能培训、医保兜底,就是明天的中产阶级、工程师红利和消费升级。

三、“以旧换新”2.0:从家电到服务,从去库存到促创新

李迅雷呼吁把以旧换新资金“增量扩围”到服务消费,堪称政策2.0版。

过去两年,中央财政掏出超长期特别国债1100亿元,拉动汽车、家电销售额1.2万亿元,但主要落在制造端“去库存”。

下一步,若将资金覆盖到家用机器人、适老化改造、数字内容订阅等“新服务”,就能把更新需求从“耐用消费品”延伸到“耐用体验品”,既对冲地产后周期,又打开AI+消费、银发经济的新赛道。

政策边界一旦从“物”扩展到“体验”,市场想象空间将指数级放大。

四、有效投资:让民间资本从“配角”变“主角”

“扩大有效投资”不是简单加码铁公基,而是让“新基建”与“老基建”嫁接,让民间资本从“跟投”变“领投”。

刘涛提出的“产业引导基金+民间资本”模式,核心在于“风险共担、收益共享”:

——政府用特别国债做劣后,降低民间资本“首损”比例;

——项目端引入REITs、PPP-ABS等工具,把5G、算力中心、智慧停车等现金流提前证券化;

——考核端从“开工率”转向“IRR(内部收益率)”,杜绝“半拉子”工程。

只有让社会资本看到“赚钱”而非“赚吆喝”,才能避免“政府一退、项目就冷”的循环。

五、政策协同:财政“花钱换机制”,货币“花钱降成本”

财政与货币如何不打“乒乓球”?答案在于“结构共振”:

——财政端,把“以旧换新”从商品扩展到服务,需要央行再贷款工具配套,给予银行零息资金支持;

——货币端,适时降息降准,可为财政发债“保驾护航”,避免“宽财政、紧货币”的挤出效应;

——监管端,建立“消费基础设施REITs”绿色通道,让养老、托育、冷链物流项目快速上市,实现“投资—运营—退出”闭环。

三条线拧成一股绳,才能把政策红利转化为市场红利。

六、预期管理:用“人的故事”对冲“脱钩的故事”

当下全球市场交易的是“中国脱钩”与“供应链外迁”的悲观叙事。要打破这一叙事,最有力的反证不是出口数据,而是14亿人超大规模市场的“内生活力”:

——当年轻人敢生孩子,资本市场会给出“母婴+教育”估值溢价;

——当农民工通过技能培训月薪过万,“县域消费”会成为新蓝海;

——当医保兜底让农村老人敢进县城医院,“健康消费”就会替代“储蓄防老”。

把这些“人的故事”讲透,就能让外资明白:与中国脱钩2025 年高层聚焦内需,从备胎到主胎,定位发生历史性转正,不是脱开工厂,而是脱开全球最大、成长最快的中等收入群体——这才是真正的“不可逆”。

结语

“投资于人”不是一句口号,而是一场深刻重构——重构财政支出顺序,重构货币政策锚点,重构政府与市场边界,更重构“增长为了谁”的价值坐标。

当政策从“刺激消费”转向“投资于人”,当公共支出从“项目清单”转向“生命全周期”,中国内需市场就不再是统计报表上的“最终消费率”,而是每个人敢生、敢学、敢病、敢老的底气。

把这份底气转化为订单、岗位、创新与税收,中国经济的双循环才能真正“血脉畅通”,也才能在风高浪急的全球海域中,把稳自己的舵。